7月5日(金)に大学連携講座Ⅱ(造船系)と匠の技教室(2年生アーク溶接)が行われました。連携講座では、愛媛大学の田中教授をお迎えして「未知なる海を調べる船」題して特殊船についてのお話をいただきました。授業ではあまり扱わない分野でしたのでみんな興味深々で聞いていました。また、匠の技教室では今治造船から講師の方にお越しいただき、アーク溶接の実技指導を行っていただきました。匠の技に思わず「おーすごい」の声が上がるなど、参加した生徒は平素の実習の授業では味わえないやりがいと学びがあったようです。

学校行事

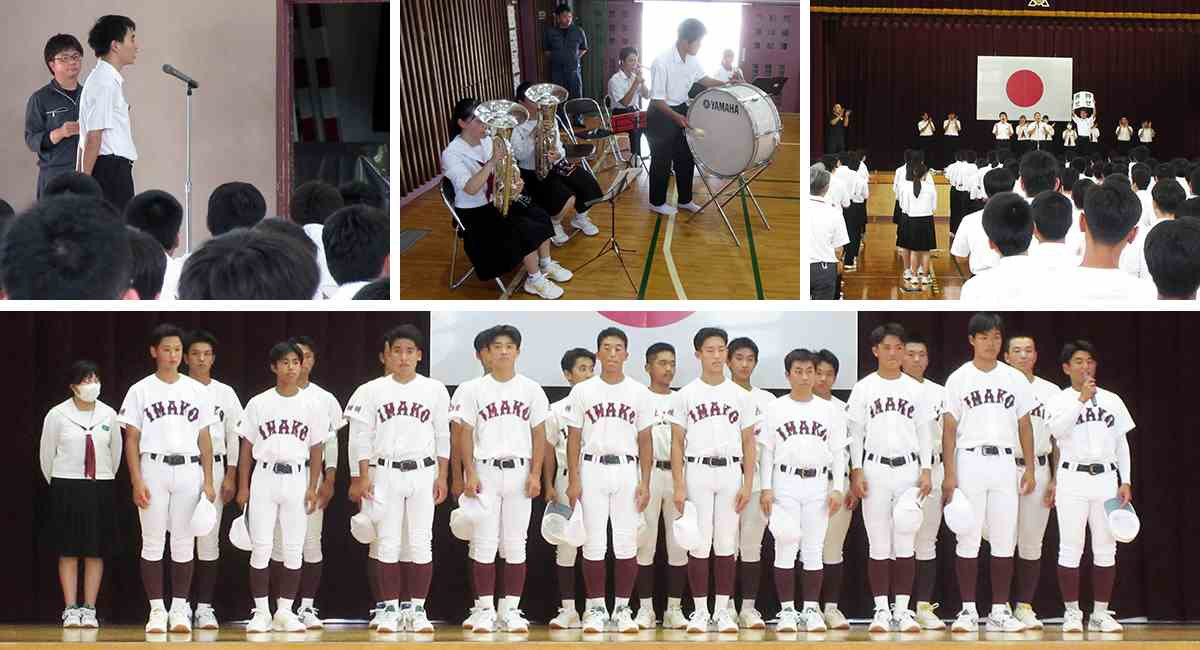

本日、夏の高校野球愛媛県大会の壮行会を行いました。夏の大会は、13日(土)に開会式を行った後、本校は14日(日)に東温高校と対戦します。自分を信じ、仲間を信じて頑張ってほしいと思います。14日は今治球場の第1試合目で、全校応援となっています。みなさんも応援よろしくお願いします‼

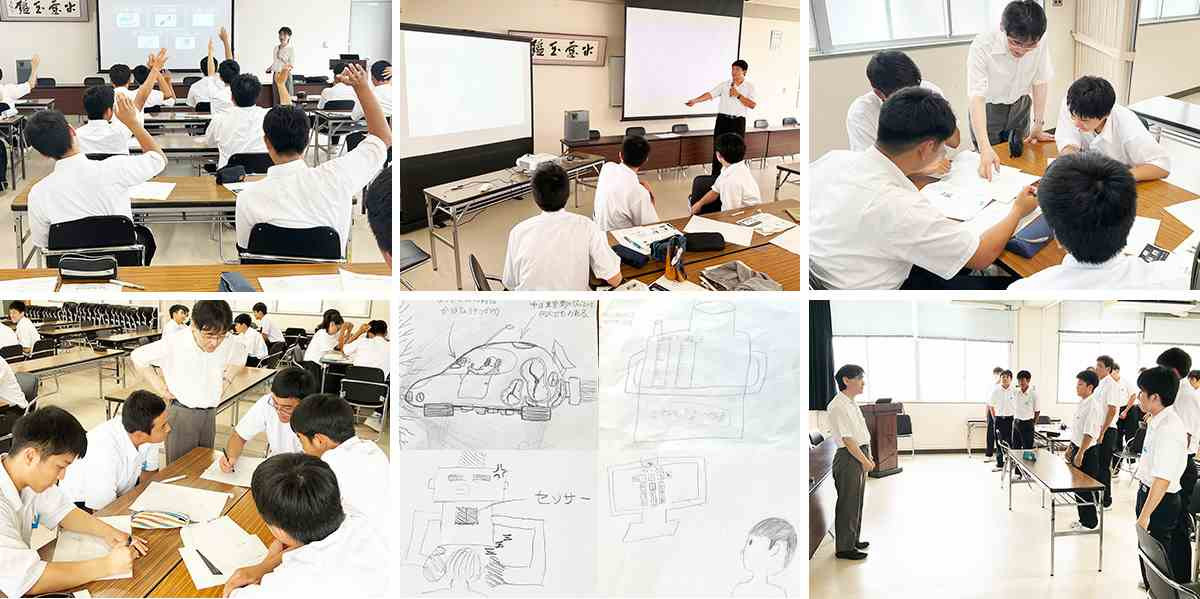

本日午後から、愛媛大学理工学部の黄木先生にお越しいただき「大学連携講座Ⅰ機械工学入門」を実施しました。この講座では、毎年機械造船科の1年生が参加し、機械の基礎とアイデアの出し方についてグループワークなどを通じて学んでいます。今年度も機械の基礎について講演をしていただいた後、5班に分かれて「あったらいいな」と思う身近なものを考えました。新しいものを考えることは思ったより難しく、はじめは苦労していましたが、実現できるかどうかや機構などを考えずにいろいろな意見やアイデアを自由に出すことで、面白い道具や商品を考えることができました。この講座で、自由に意見を出し合うことや失敗を恐れずチャレンジすることの大切さを学ぶことができました。お忙しい中、来校いただいた黄木先生ありがとうございました。

今年度の機械造船科のパンフレットが完成しました。機械造船科では毎年、学科の魅力を伝えるためにパンフレットを作成しています。今年度も実習風景や各コースの特徴、生徒のインタビューや学校行事の様子などを分かりやすくまとめました。各種イベントや中学校訪問時などに配付していますので気になる人はご連絡ください。機械造船科の魅力が満載ですので是非ご覧ください‼↓PDFはこちら↓

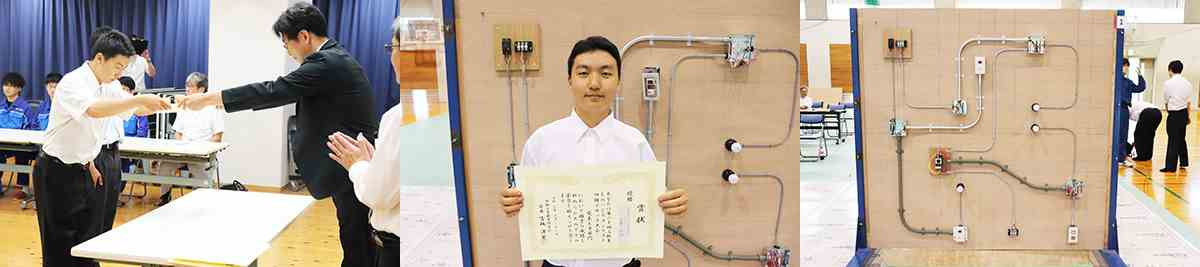

6月22日(土)第20回高校生ものづくりコンテスト四国ブロック大会(電気工事部門)で電気科3年の玉置さんが見事優勝しました。途中トラブルもあったようですが、落ち着いてそれを処理し四国一位となり、11月に宮城県で行われる全国大会の切符を手にしました。

ぜひ日本一を目指して頑張ってください。応援しています‼

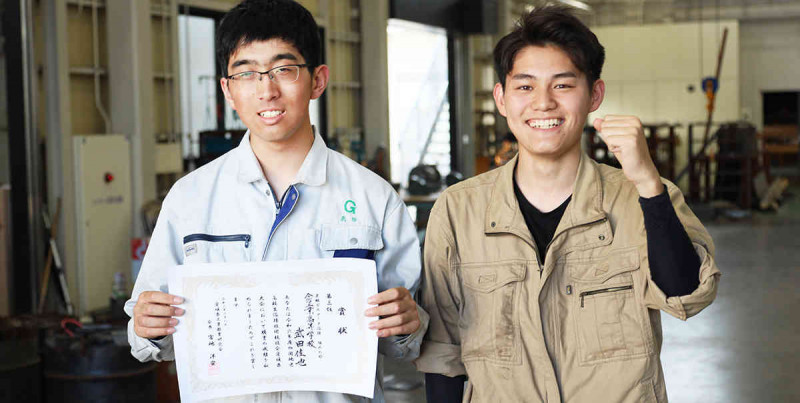

6月8日に行われた第13回四国地区高校生溶接技術競技会愛媛県大会で機械造船科の武田さんが炭酸ガスアーク溶接で3位、情報技術科の藤原さんが被覆アーク溶接で4位となり、四国大会への切符を獲得しました。四国大会は7月24日に新居浜で行われ、上位は全国大会へ出場できます。練習の成果を発揮して、全国大会目指して頑張ってください‼

6月15日(土)午後から、今治市防災士会主催の今治BBカフェが本校で開催され、風水害における避難について考えるため「風水害24」というワークショップを行いました。当日は、防災士会の方をはじめ、小学生・高校生・大学生・一般の方を含め約30名が参加してくれました。このワークショップは、大規模風水害の接近から直撃・通過までの24時間をリアルに体験することを通じて、風水害発生時に必要な知識を学び、適切な判断や行動ができるような、風水害リテラシーを高めるプログラムで、異世代の方とペアになって試行錯誤しながら避難していきます。ゲーム後の振り返りでは、防災士会の方々のアドバイスや経験談などを聞くことができとても有意義なワークショップとなりました。この経験を生活にも生かしていきたいです。参加していただいた皆さんありがとうございました。

本日の全校朝礼で、明日から開催される四国総体の壮行会をおこないました。四国総体に出場する部活動は、ソフトテニス・陸上競技・弓道・ローイング・レスリングです。また、7月下旬に新居浜で行われる四国地区高校生溶接技術競技会に出場する選手も同様に四国大会での活躍を願っています。みなさん頑張ってください‼

本日、匠の技教室の2回目が実施されました。今回は、回流水槽とぎょう鉄、ブロック計測の3つが行われ、地域のスペシャリストの方にご指導いただきました。このような教室をのべ20回行っており、企業の最前線で働いておられる方々からアドバイスや実技指導を受けています。写真は、船の船首模型を発砲ウレタンから切り出し、整形、パテ埋め、塗装を行い、地域の造船所の回流水槽で造波抵抗等を測定する実習の流れを表しています。この工程を5週(1週6時間)で行っています。完成した模型が水に浮いて、水の中を走る姿には今までの苦労も忘れてとても感動します!

本日、今工一日体験入学を開催しました。市内をはじめ多くの中学生が参加してくれました。本校の体験入学には、全学科を見学したい中学生のための「見学コース」と、一つの学科を深く知り、ものづくりの面白さを体験できる「体験コース」があります。特に体験コースでは、学科の特性を生かしたものづくりができます。参加した中学生はみんな楽しそうにものづくりに取り組んでいました。午後からは、部活動見学を実施。多くの中学生が部活動を見学してくれました。高校生活を充実させるためには勉強も大切ですが部活動も大切です。今回の体験が進路実現の助けになればうれしいです。